ENA : Les meilleures copies d’IPESUP au concours 2021

Les meilleures copies d’IPESUP au concours externe de l’ENA sont de retour ! Pour avoir accès au livret des copies de 2021 gratuitement, veuillez compléter le formulaire ci-dessous :

Les meilleures copies d’IPESUP au concours externe de l’ENA sont de retour ! Pour avoir accès au livret des copies de 2021 gratuitement, veuillez compléter le formulaire ci-dessous :

J’ai décidé de faire une prépa très tôt dans mon parcours (au collège probablement). En effet, la prépa est un moyen de se laisser le choix encore quelques années (à 18 ans je ne me sentais pas prête à choisir un métier) et je me suis donc plutôt concentrée sur ce que je voulais étudier. De plus, la prépa permet d’être reconnu très rapidement (et je pense que toute jeune personne éprouve le besoin, au cours de son adolescence, d’être considérée comme un adulte) et de se donner à fond dans quelque chose. Faire une prépa était donc un choix de départ.

En revanche, choisir la prépa dans laquelle je voulais aller était une autre paire de manches. J’ai longuement hésité entre plusieurs possibilités (prépa scientifique ou littéraire ? HEC, MP, BCPST, PC,… ?). J’ai choisi une prépa BCPST car je ne voulais pas abandonner de matière. J’aime le caractère très complet de la BCPST. On y étudie les mathématiques, la physique-chimie, la biologie, la géologie, le français-philosophie-littérature, la géographie et l’informatique. C’est ce qui rend cette prépa intéressante mais aussi très difficile car il faut être bon en tout.

Mes deux premières années se sont passées très différemment l’une de l’autre.

Je suis arrivée en première année avec « la boule au ventre » et l’excitation de la découverte. Je me suis beaucoup donnée pour avoir de bons résultats et c’est ce qui s’est produit (j’étais classée dans les 10 premiers). La première année est également une année pleine de traditions à Fermat. Nous avions des chants, des salles aux murs dessinés entièrement par les élèves, des festivités toutes plus farfelues l’une que l’autre. J’ai donc passé une très bonne première année (globalement, car la prépa reste une épreuve en soi).

Ma deuxième année est probablement l’année qui m’aura le plus endurcie. Malgré une préparation pendant les vacances d’été je n’ai pas réussi à me hisser au même niveau que l’année précédente (mon classement général se situait probablement autour de 20 sur 47). Même si cela était dû à la présence des 5/2, j’avais l’impression de commencer à la traîne. Mon acharnement sur le classement n’a probablement pas beaucoup amélioré la situation et je me suis vite retrouvée découragée.

Cette deuxième année a également été l’une des plus longues de ma vie. Il faut savoir qu’en avril débute une période de 3 semaines de révisions aboutissant aux épreuves écrites des concours (durant 3 semaines environ si on passe les 3 concours). Après les écrits, on enchaîne avec une période de préparation des oraux, période difficile car on attend nos résultats d’admissibilité tout en supposant être admissible. Si l’on est déclaré admissible, on se déplace à Paris pour passer nos oraux autour de juin-juillet.

Je dirais donc que globalement j’ai beaucoup grandi dans cette prépa et que j’en garde un très bon souvenir.

Le classement de mes deux années de prépa à Fermat me laissait espérer d’intégrer AgroParisTech (et donc toutes les autres agro) ou l’école vétérinaire de mon choix. Cependant, je ne voulais pas choisir par défaut et je travaillais donc pour réussir tous les concours et faire mon choix plus tard.

A l’issue de ma deuxième année, j’ai été déclarée admissible à AgroParisTech, aux écoles vétérinaires et aux écoles proposées par le concours G2E. Après les oraux, une place m’a été offerte dans toutes les écoles d’agronomie sauf AgroParisTech et je n’ai pas été prise aux écoles vétérinaires. J’ai en revanche très bien réussi le concours G2E me classant dans les 30 premiers du concours.

Quand j’y pense aujourd’hui, cet « échec » a été une grande opportunité pour moi. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour décider de faire une 5/2 .

Mon unique critère était mon état physique et mental. Physiquement, je me sentais assez forte (après 2 mois de vacances bien méritées) pour repartir en prépa (sachant pertinemment qu’une troisième année est toujours plus facile physiquement). Mon état mental en revanche était beaucoup plus difficile à jauger. Après cette deuxième année laborieuse j’avais peur de la place du redoublant. Mes amies partaient en école et moi je devais retourner dans l’incertitude de la prépa. De plus ma confiance en moi avait été mise à rude épreuve.

J’ai donc pris le risque de partir loin de Toulouse et ainsi de prendre un nouveau départ. Aujourd’hui, je ne regrette pas du tout ce choix mais j’ai conscience que celui-ci n’est pas adapté à tout le monde.

J’ai suivi les cours de pré-rentrée (deux semaines de maths et de physique intensives) et les semaines de préparation en philosophie (à la rentrée et à Noël). Ces cours m’ont permis de me préparer à la rentrée en remettant mes réflexes en place. Ils m’ont également permis de reprendre confiance en moi en me confrontant à des annales et aux autres élèves. Enfin, ils m’ont permis de poser de nombreuses questions et d’approfondir mon cours.

J’ai également pris des cours de mathématiques en petite classe (environ 5 élèves) tous les samedis de 14h à 16h. Ces cours étaient particulièrement intéressants pour moi qui visais le concours ENS et les oraux de l’X. Ils permettaient en effet d’avoir un nouveau point de vue sur le cours. Ils sont probablement à l’origine de ma réussite en mathématiques à l’ENS (15,5/20 à l’épreuve de maths).

Enfin, je suivais des cours de physique-chimie (environ 4h) presque tous les dimanches. Ces cours ont été les meilleurs cours de physique-chimie de ma vie et ils m’ont permis d’obtenir la première place en physique au cours de ma 5/2. Les exercices étaient très intéressants et permettaient à chacun de se challenger à son niveau.

Le cadre de travail est très bon à Optimal Sup-Spé car les locaux sont situés en plein centre de Paris ce qui est facile d’accès. De plus les locaux sont bien isolés ce qui rend la concentration aisée (je restais souvent les samedis jusqu’à fermeture des locaux pour profiter au maximum de ces atouts). Bien entendu il reste des choses à améliorer comme l’isolation thermique des locaux !

L’administration est également un atout d’Optimal car toujours à l’écoute des besoins de ses élèves tout en gardant une bonne humeur à toute épreuve.

Il faut savoir que mon année de 5/2 a été très particulière pour les révisions puisque ces dernières n’ont pas duré trois semaines mais plusieurs mois à cause de la situation sanitaire. Mon organisation était donc très particulière.

Cependant, si je devais donner des conseils aux futurs prépas : il faut se connaître pour adapter au mieux ses révisions à soi. Certains pourront travailler de 8h à 22h quasiment sans arrêt, d’autres auront besoin de plus de repos (de faire du sport par exemple) pour être efficaces. Personnellement, j’aime travailler longtemps mais rester dans le cadre d’une vie saine (se faire plaisir de temps en temps dans la journée, aller faire du sport 1h par jour si possible et manger ce qui me fait plaisir). J’ai respecté cela pendant mes révisions. J’ai également pris le jour de repos avant le début des écrits pour m’aérer la tête. Cependant, (et il s’agit là de MON expérience) je considère qu’il faut prendre le jour précédant les écrits pour se remettre dans le bain. Bien entendu le risque est de se stresser et d’avoir du mal à dormir mais il vaut mieux être prêt à partir avec le coche (quitte à le prendre de travers) que de le rater complètement par manque de concentration sur la ligne de départ. Si je devais citer une erreur que j’ai faite en deuxième année et qui m’a probablement amenée à redoubler c’est bien cela.

Mon conseil pour les révisions : faites-vous confiance. Vous avez déjà fait 2 (ou 3) ans de préparation intensive pour cette épreuve. Ne vous remettez pas en cause et n’ayez pas de regrets.

Le matin de l’épreuve de 6h de biologie pour l’École normale supérieure je me suis réveillée à 5h du matin après une insomnie insupportable. J’avais des crampes d’estomac dues au stress. J’ai fait 1h de yoga avec une vidéo sur internet pour essayer de me dénouer et je n’ai pas pu avaler de petit déjeuner. Une fois devant ma feuille d’examen tout allait mieux j’ai enfin pu manger quelque chose et mon cerveau fonctionnait. Je suis sortie de mon épreuve de 6h en ayant donné mon maximum. Une fois cette première épreuve passée, le reste de la semaine a filé très rapidement.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette épreuve s’est finalement bien passée. Ceci m’a appris que l’impression que donne une épreuve (de réussite ou d’échec) est rarement vérifiée. Il ne faut surtout pas s’effondrer après une épreuve que l’on croit avoir ratée.

Entre les concours ENS, Agrovéto et G2E, j’ai entrepris de réviser entièrement mais en accéléré mes cours.

Encore une fois il s’agit là de ma façon de travailler : je révisais le soir, le matin et même quelques instants avant les épreuves que j’allais avoir. Ceci me permettait de laisser derrière moi l’épreuve que je venais de passer et de me concentrer sur l’épreuve suivante.

J’ai eu une moyenne d’environ 14,6 avec les coefficients de l’X mais je n’ai pas été admissible à cause des points négatifs de 5/2. Je n’ai pas non plus été admise à l’ENS de la rue d’Ulm.

J’ai en revanche été classée à toutes les autres écoles proposées par les trois concours.

Comme je l’ai expliqué au début de cet entretien, j’aime avant tout comprendre la biologie à partir des mathématiques, de la physique et de la chimie. En analysant les offres qui m’étaient faites, les cursus proposés par les écoles d’ingénieurs généralistes (Ponts Paristech, X et Centrale) sont ceux qui me permettaient de réaliser le mieux mon objectif. Ayant mieux réussi le concours ENS (Lyon et Paris-Saclay), l’école des Ponts Paristech était mon meilleur choix.

C’est une très bonne question d’autant plus que je pense qu’il faut choisir son école non pas seulement en fonction de sa renommée mais également selon ce qu’elle propose comme parcours et son éthique.

L’école des Ponts Paristech, contrairement à ce que laisse entendre son nom, est une école très généraliste. Elle propose plusieurs cursus en deuxième année (Génie industriel, Génie mécanique, Génie ville environnement transport, etc.) Elle est également connue pour son département finance qui est à la pointe de l’innovation. Enfin, cette école est sous la tutelle du ministère de l’écologie.

Mes premiers mois à l’école sont marqués par une vie associative certes compliquée et ralentie mais jamais totalement interrompue. J’ai ainsi eu le plaisir de rencontrer de merveilleuses personnes à l’ENPC.

Cependant, en tant que BCPST, ces premiers mois constituent surtout une nouvelle difficulté pour moi. En effet, n’ayant pas eu le même parcours que la majorité des étudiants les cours ne sont pas du tout adaptés à mes notions et je me retrouve très vite perdue. D’autant plus qu’il faut parfois travailler beaucoup plus que les autres pour rattraper les notions manquantes. Heureusement, les amis que je me suis faits m’ont permis de rester toujours à flot.

Au moment du confinement en octobre, je décide de rentrer chez mes parents. Cette décision me permet en particulier de me concentrer sur mes études et d’avoir de meilleures notes donc je ne la regrette pas.

Il n’y a pas de TP ni de cours en présentiel durant cette période. Cependant, bien que la fermeture du campus et le confinement soient un coup dur pour la vie étudiante, l’être humain ne peut pas vivre sans une dimension sociale. La vie étudiante trouve toujours un moyen d’exister d’autant plus que nous avons la chance d’avoir une résidence étudiante pour les première et deuxième années.

S’il y a une chose que j’ai découverte au cours de mes quelques années de vie c’est qu’il n’y a pas de « projet pour l’avenir ». Petite je rêvais d’être vétérinaire, aujourd’hui je suis un futur ingénieur.

Je n’ai pas de projets définis pour l’avenir. Je pense avancer en faisant mes choix au fur et à mesure en essayant de prendre ce qui m’intéresse le plus.

Aujourd’hui j’hésite entre intégrer le département Génie mécanique et le département finance. Demain peut-être me découvrirai-je un goût pour la ville et les transports.

Je vise un double diplôme Ponts-HEC donc j’obtiendrai mon diplôme dans encore au moins quatre ans. D’ici là je pense que ma vie aura encore fait mille tours.

Mais en attendant, je m’intéresse de plus en plus au milieu du luxe. Je pense faire des stages dans cet environnement qui attise ma curiosité et peut-être que dans quatre ans je serai en mesure de répondre à cette question.

Si j’avais un conseil à donner à tous ceux qui se demandent comment choisir son avenir : donnez-vous toujours les moyens de faire ce qui vous plaît. Testez un maximum de choses, restez ouverts, personne ne sait réellement où la vie le mènera. Surtout ne limitez pas l’univers de vos possibilités. Le travail et la volonté sont la clef de tout.

Merci Katia d’avoir accepté cet entretien !

Bien sûr ! J’ai obtenu un bac ES en 2011, dans les Alpes Maritimes, avant de déménager à Paris pour préparer les concours de Sciences Po. En effet, à mon époque – qui n’est pas si ancienne ! –, chaque IEP avait son concours dédié. Ce fut une année éprouvante mais riche en enseignements. Et, à l’issue de cette année, j’ai réussi à être admise à plusieurs IEP : certains m’intéressaient beaucoup, comme l’IEP de Lille pour sa filière franco-britannique, l’IEP de Bordeaux, et, bien sûr, l’IEP d’Aix. J’ai fait le choix d’Aix, non pas tant parce que cet IEP est le plus proche de ma région natale mais à cause de la spécialisation Affaires publiques qui y était proposée, à cause des bons résultats que l’IEP d’Aix avait aux concours administratifs, et enfin en raison des nombreux partenariats intéressants en 3A. Et je ne l’ai pas regretté, car j’ai passé de très belles années à Aix, j’ai pu passer ma troisième année aux Etats-Unis en partenariat avec le MIT, et j’ai obtenu le concours de cadre de direction en 2017 après mon Master Carrières publiques !

IPESUP a marqué mon parcours car j’ai intégré une maison où l’excellence et la rigueur sont les maîtres mots juste après le lycée. En un an, j’ai goûté à l’exigence intellectuelle qui m’a marquée tout au long de mon parcours académique. La qualité des enseignements quels qu’ils soient (anglais, histoire, culture générale – grande découverte ! –) nous a donné le goût de la lecture de l’actualité, de la presse, à être plus au fait des grands enjeux contemporains. Le niveau d’exigence à IPESUP est élevé, mais la taille des classes permet une proximité avec les étudiants, les professeurs sont accessibles, et dès lors qu’on veut comprendre et progresser, ils sont toujours prêts à nous aider. L’institut a réussi son pari : avoir des intervenants très divers mais toujours d’une grande qualité. Quand on m’a sollicitée pour préparer le concours de la Banque de France, j’ai essayé de m’inscrire au mieux dans cette démarche en donnant aux étudiants les meilleurs conseils possibles. Ce goût pour le travail et la curiosité a largement contribué au fait que je sois bien classée aux concours, notamment à l’IEP d’Aix.

Je me souviens avec émotion de Michel Prigent, disparu il y a quelques années maintenant, qui fut mon professeur d’histoire en classe annuelle Sciences Po. Je me souviens de ses cravates colorées et sa moustache en « guidon de vélo » comme il se plaisait à le dire souvent.

J’ai encore quelques nouvelles, fort heureusement ! Nous sommes partis dans des directions différentes. Je pense, de prime abord, à deux camarades de promotion qui ont intégré l’ENA, une camarade qui est devenue journaliste reporter internationale, plusieurs camarades qui travaillent dans l’humanitaire, ou encore à une camarade devenue inspectrice des douanes.

Le changement est net, c’est certain ! L’année de préparation aux IEP a duré un an, et a été un marathon, très intense en termes de travail, mais fort heureusement dans un environnement de travail très personnalisé et avec une stimulation intellectuelle permanente. Les premiers mois en IEP sont très différents, on découvre les cours à 200 ou 250 étudiants dans des amphis qui peuvent être impressionnants, avec une distance entre étudiants et professeurs davantage marquée. Le blues de la prépa est une réalité les premiers mois ! Plus sérieusement, Aix est un IEP à taille humaine et à l’atmosphère très agréable, qu’il s’agisse des cours comme de cette ville provençale que j’adore. Aujourd’hui, je prends part aux enseignements en économie en tant que chargée de TD ; cela m’a semblé très naturel.

A Sciences Po Aix, j’ai aussi découvert une vie étudiante et associative caractéristique de la vie en IEP. Je me suis investie en tant que vice-présidente d’une association, et en tant qu’élue étudiante au Conseil d’administration de l’IEP d’Aix. C’est très concret : aller déposer des dossiers en préfecture, découvrir les liens entre associations et administrations locales ou nationales, s’exprimer à l’oral, travailler en équipe ou encore préparer ses interventions pour gérer son stress. Cela me sert tous les jours aujourd’hui dans mon métier à la Banque. C’est pour cela que je conseille aux étudiants de compléter leur parcours académique avec des expériences associatives qui leur importent ! Et les IEP sont particulièrement riches pour cela, et préparent de fait à de nombreuses carrières !

J’ai su très tôt que je voulais travailler dans le secteur public. Il faut dire que mon père est médecin hospitalier et ma mère pharmacienne à l’hôpital, et que depuis petite j’entends parler du service public, de l’aide à nos concitoyens. Au collège puis au lycée, j’avais naturellement des facilités pour l’histoire, les langues, la philosophie et l’économie. J’ai toujours été fascinée par ce que l’Etat représentait, par les missions qu’il exerce, par une certaine idée de l’administration au service d’un pays. Être partie prenante du service public a toujours représenté quelque chose de noble à mes yeux.

Et j’ai eu raison de suivre cette envie originelle ! Car, aujourd’hui, même après une journée fatigante ou frustrante je prends du recul et me dis que j’essaye d’améliorer les choses à mon niveau – ici, en vérifiant que les banques respectent leurs obligations et que l’argent des épargnants est bien protégé. Cela a du sens, je me sens utile, et je suis fière d’avoir rejoint une institution française.

Grâce à la prep’ENA de l’IEP d’Aix, je me suis sentie plus mature, plus opérationnelle en économie. En parallèle, je savais qu’IPESUP venait de mettre en place des modules spécifiques de préparation à la Banque de France avec des intervenants issus de cette institution. Cela m’a donc tout naturellement intéressée ! J’ai suivi la formation estivale proposée par IPESUP, qui comporte beaucoup d’entraînements ; j’avais déjà un bon niveau, et j’y ai trouvé un « effet coaching » important, avec des petits conseils en plus sur la personnalité du jury, ou encore les modalités des oraux.

Le concours de la Banque de France, pour sa partie écrite, arrivait assez tardivement par rapport aux autres concours, en septembre. Les attentes en termes de connaissances techniques en économie sont, je le crois, différentes des autres concours, sans doute plus spécialisées. Le concours en lui-même passe en un rien de temps, et cette impression est accentuée par les documents en anglais, par les automatismes acquis grâce à la préparation à Aix et à IPESUP, par l’alignement des candidats dans un hangar à Rungis. J’ai eu l’impression de faire un entrainement de plus le jour du concours, et d’ailleurs, j’étais tellement dans ma bulle que pendant l’écrit je ne me suis pas rendu compte que j’étais assise sur une chaise de jardin terriblement inconfortable avec un pied bancal !

Quant à l’oral, le concours de la Banque est probablement celui qui s’est le mieux passé. J’ai eu des discussions, économiques notamment, très intéressantes avec le jury. Je crois avoir pu utiliser les bons mots au bon moment grâce au coaching d’IPESUP et aux connaissances économiques et juridiques acquises en prépa pour montrer que je n’étais pas là par hasard. Avec un peu de recul, il s’agit d’un véritable entretien d’embauche : ce que peu de personnes perçoivent, c’est que la Banque recherche un jeune professionnel qui sera aussi un collègue sympa à la pause-café ! Cela, on le sous-estime quand on est étudiant. Et le coaching a toute sa place sur ce genre d’aspect, car il permet de faire éclore des personnalités !

Ces missions d’enseignement – à IPESUP comme à Aix – sont très importantes pour moi, car d’une certaine manière elles me permettent de rendre ce qu’on m’a donné. Elles sont aussi une très bonne opportunité de répéter aux étudiants de ne pas se censurer, de ne pas penser que les places sont réservées à Sciences Po Paris. Rien n’est écrit d’avance, et les IEP peuvent tous permettre d’accéder aux meilleurs concours !

J’ai connu le blues des études ! Ma première année a été exigeante et difficile, j’ai été immergée dans un monde professionnel que je ne connaissais pas bien car je n’avais eu que des stages relativement courts auparavant. J’ai notamment appris à rendre des comptes à un chef de service, à ne plus être maîtresse de mon temps et à devoir m’organiser dans mon travail au sein d’une équipe. Je faisais partie des plus jeunes de ma promotion de cadre de direction et j’ai dû apprendre tout simplement à travailler.

Ma deuxième année a été différente : cela a avant tout été l’année de la montée en compétence, la découverte de sujets qui m’intéressent tels que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou encore la fraude fiscale. J’ai progressivement été associée à des travaux transversaux, des groupes de travail, parfois des publications. Par ailleurs je travaille sur d’autres thématiques plus financières, en partenariat avec la Banque centrale européenne (BCE) – j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’y aller plusieurs fois dès ma deuxième année de poste – ce qui m’amène à travailler en anglais au sein d’équipes multinationales ; c’est particulièrement intéressant et stimulant ! La BCE qui n’était jusqu’ici qu’une parenthèse dans une copie d’économie est devenue l’une des institutions avec laquelle je travaille au quotidien.

Enfin la 3e année a été celle de la montée en responsabilité et ce d’autant plus dans un contexte de crise économique et sanitaire. D’un point de vue plus personnel, cette gestion de crise a été dès le début 2020 et, est encore aujourd’hui, l’occasion de me voir confier davantage de responsabilités : je n’étais pas nécessairement en première ligne au plus fort de la crise, lors du premier confinement, où l’arrêt soudain de l’économie a beaucoup inquiété, notamment quant à la solidité financière des banques. Toutefois, ma hiérarchie m’a confié sans doute davantage la gestion des affaires courantes appelant ainsi à un sens de l’autonomie et des responsabilités.

Etre au cœur d’une banque centrale en période de crise a été – est toujours – très formateur, et m’a fait percevoir différemment les problématiques économiques que j’avais pu étudier quelques années plus tôt : le rôle de la politique monétaire en cas de crise pour injecter des liquidités dans l’économie, la solvabilité des banques en cas de dégradation des conditions de financement, mais aussi le maintien de la circulation de la monnaie fiduciaire ou encore la prévention du surendettement des ménages et des entreprises grâce à l’action de la Banque de France sur l’ensemble du territoire. Le Gouverneur de la Banque de France a coutume de dire que la Banque a la tête en Europe et les pieds dans les territoires ; je trouve que la crise actuelle montre combien cette formule est à propos.

« Le bassin méditerranéen, espace de crises et de rivalités internationales depuis la fin de la Guerre Froide »

Retrouvez une dissertation d’un de nos étudiants notée à l’épreuve de Géopolitique en 2020 ! Lire une très bonne copie contribue souvent à passer un cap et peut être plus parlant que de lire une énième méthodologie.

Le monde de l’éducation a connu de nombreuses transformations au cours des dernières années, qu’il s’agisse de l’enseignement au lycée ou encore des concours d’entrée dans des écoles qui recrutent au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur.

Pourquoi décrocher une certification en anglais est-il devenu un véritable élément de distinction dans le cadre d’une candidature à l’étranger comme en France ?

On peut aujourd’hui affirmer, sans jugement de valeur, que les enseignements du lycée sont répartis dans un large catalogue au sein duquel l’élève peut choisir des spécialités parmi un vaste choix d’options attrayantes. Les choix finaux des lycéens n’incluent pas souvent l’anglais de spécialité, car lorsqu’ils sont bien informés, les élèves savent que d’autres options sont en réalité incontournables s’ils souhaitent rejoindre des filières sélectives du supérieur. C’est ainsi que l’enseignement de Langues, Littérature et Cultures étrangères (LLCE), toutes langues confondues, n’arrive qu’en sixième place parmi les dix enseignements de spécialité les plus choisis par les élèves en 2020.

Il apparaît par ailleurs difficile aujourd’hui d’attester du niveau d’un élève à partir de son seul bulletin de notes qui, bien souvent, ne reflète que son niveau par rapport à sa classe et éventuellement par rapport aux autres élèves du lycée, pour autant qu’il y ait une harmonisation au sein de l’établissement. Une petite expérience nous a permis de le mesurer lorsque nous avons mis en place le partenariat entre Cambridge et Ipesup afin de devenir centre d’examens. Pour la toute première session historique en 2019, nous avons utilisé les bulletins scolaires, estimant que des notes remarquables (17 ou 18/20 en Première ou en Terminale) garantiraient le succès à l’obtention du niveau avancé dit « C1 » sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Nous nous sommes rendus compte en réalité qu’il n’y avait pas toujours de stricte corrélation entre ces notes et le niveau réel de l’élève.

Vous pouvez retrouver dans le document suivant publié par le Conseil de l’Europe tous les détails sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (notamment les niveaux détaillés pages 25 à 28) : https://rm.coe.int/16802fc3a8

Nous avons donc décidé d’utiliser un test de positionnement développé par des collègues enseignants-chercheurs, test qui permet par exemple à certaines universités de jauger le niveau des étudiants avant de leur proposer une certification adaptée (CLES 2 niveau B2, CLES 3 niveau C1 notamment).

L’utilisation de ce test dès la deuxième session de certification Cambridge C1 à Ipesup nous a permis d’obtenir des résultats probants. Pour la session du mois d’août 2020 par exemple, nous avons obtenu 100 % de diplômés dont une moitié au niveau C1 et l’autre moitié au niveau B2 (nous donnons en effet une chance aux élèves qui ne semblent qu’au niveau B2 de « surperformer » et d’obtenir le C1, tout en les prévenant qu’à priori ils ont davantage de chances d’obtenir B2). Il est essentiel à nos yeux de bien conseiller les parents et les élèves et d’être transparents quant à leurs chances de réussite. Essentiel aussi de proposer un parcours adapté à chaque élève.

Devant un choix aussi diversifié de certifications en langues, comment s’y retrouver et quelle certification choisir ? La CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) privilégie le TOEIC® jusqu’à présent avec le niveau C1 jugé comme souhaitable (score de 945 sur 990) et le niveau B2 (785 sur 990) étant le niveau minimum requis pour valider son diplôme d’ingénieur. Cette version du TOEIC® utilisée par de nombreuses écoles ne teste néanmoins que 3 compétences (compréhension orale, compréhension écrite et compétences linguistiques). Certaines écoles réputées, telles l’École des Mines de Paris, exigent une certification plus complète (toutes compétences) et directement au niveau C1 pour la validation du diplôme.

De nombreuses écoles à travers le monde acceptent comme test préalable à une admission les diplômes de Cambridge (C1 « Advanced » et C2 « Proficiency ») qui ont le mérite d’être valables sans aucune limitation de durée, du fait qu’ils évaluent un niveau précis de manière extrêmement approfondie. Ces diplômes sont acceptés dans tout le Royaume-Uni, l’Irlande et le Commonwealth et, même s’ils ne sont pas toujours affichés sur les sites des universités canadiennes ou américaines, sont souvent reconnus et acceptés lorsqu’un étudiant en effectue la demande. Vous pouvez retrouver ci-dessous les équivalences entre diplômes Cambridge et les niveaux du cadre européen.

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-scale/

L’IELTS® et le TOEFL®, qui sont des tests à durée de vie limitée (2 ans), présentent l’avantage d’être acceptés à peu près partout dans le monde. Il est néanmoins important de ne pas trop les anticiper afin qu’ils restent valables au moment de votre candidature et jusqu’à votre admission dans une école.

Le secret de la réussite dans toutes ces certifications, quelles qu’elles soient, réside dans la parfaite connaissance et maîtrise des différents types d’exercices rencontrés. Cela ne s’improvise pas, quel que soit le niveau de l’élève, et nécessite une réelle familiarisation avec ces exercices qui prennent parfois des formes inattendues. Qu’il s’agisse donc du TOEIC®, de l’IELTS® ou des certifications Cambridge, il est capital de s’y préparer en amont. À niveau d’anglais égal, une préparation fera toute la différence.

Pour un élève ou un étudiant dont le niveau est trop éloigné de son objectif de certification, il sera probablement nécessaire de faire une mise à niveau avant de passer l’examen. D’où la nécessité d’anticiper et de ne pas réagir trop tard au moment de la classe de Terminale par exemple.

Ce sera l’objet de notre prochaine lettre d’information : Comment booster votre niveau d’anglais.

Stay Tuned

Tout au long de l’année, nous organisons des réunions d’information en ligne gratuites autour des thématiques des certifications et de nos préparations. Pour y participer, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.

« Peut-il y avoir une civilisation du désir ? »

Retrouvez une dissertation d’un de nos étudiants notée à l’épreuve de Culture Générale d’HEC en 2020 ! Lire une très bonne copie contribue souvent à passer un cap et peut être plus parlant que de lire une énième méthodologie.

L’enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie », proposé dans la nouvelle mouture du cursus scolaire mis en place au lycée en 2019, réunit deux disciplines souvent considérées comme proches en un seul bloc, à savoir : la littérature et la philosophie. Le mot « humanité » se réfère ici à la culture romaine antique, où l’« humanitas » désigne à la fois certains caractères moraux positifs propres à l’être humain, comme la sociabilité, la bienveillance ou la générosité, et un programme d’enseignement basé sur l’étude des œuvres littéraires considérées comme faisant partie des « classiques ».

Cet enseignement de spécialité vise à apporter aux élèves qui le choisissent une solide formation générale dans les domaines de la littérature, de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Il consiste à faire réfléchir les élèves sur des questions de culture générale et de société, en s’appuyant sur des grandes œuvres littéraires, artistiques et philosophiques du passé et du présent. Il vise à développer des compétences dans les domaines de la lecture, de l’interprétation des textes, de l’expression écrite et orale, de l’analyse de problèmes et de l’élaboration d’une réflexion structurée et argumentée. Il s’adresse par conséquent à des élèves qui sont désireux d’acquérir une culture humaniste et de pouvoir réfléchir aux questions contemporaines dans une perspective élargie et approfondie.

Cet enseignement représente ainsi un apport enrichissant et un bagage utile pour des cursus universitaires ou des classes préparatoires et post-baccalauréat dans les domaines des lettres, des arts, de la philosophie, du droit, des sciences humaines et sociales, mais aussi du journalisme ou bien des carrières dans la fonction publique et la politique par exemple.

L’enseignement de la spécialité « HLP » est proposé en classe de Première puis en Terminale, pour les élèves ayant confirmé et conservé ce choix en fin de Première (les élèves ne conservent en effet en Terminale que deux des trois spécialités suivies en Première), à raison de 4 heures hebdomadaires en Première (2 heures de philosophie et 2 heures de lettres) et 6 heures hebdomadaires en Terminale (3 heures de philosophie et 3 heures de lettres).

Le programme est divisé en 2 fois 2 semestres, correspondant à 4 grandes unités d’enseignement, à savoir en Première :

1) La parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses usages ;

2) Les représentations du monde et la pluralité des cultures ;

et en Terminale :

3) La recherche de soi, les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi ;

4) L’humanité en question, histoire et violence, les limites de l’humain.

En Terminale, l’approche de ces deux dernières questions s’effectue respectivement en lien avec une période distincte de l’histoire des idées :

1) du romantisme au 20ème siècle ;

2) la période contemporaine des 20ème – 21ème siècles.

Elle se base sur l’étude d’extraits d’œuvres littéraires, artistiques et philosophiques, choisies parmi celles qui sont jugées les plus significatives.

Concernant les modalités des épreuves, celles-ci varient selon que l’élève aura conservé ou non cette spécialité en Terminale. Si l’élève ne conserve pas la spécialité en Terminale, l’épreuve d’HLP sera alors passée lors de la deuxième session des évaluations communes en fin de classe de Première – et elle comptera pour le baccalauréat à hauteur d’un coefficient 5. Cette épreuve durera 2 heures, le sujet se composant de deux questions portant sur un texte et notées 10 points chacune (pour un total de 20 points) : une question d’interprétation (dite « littéraire ») et une question de réflexion (dite « philosophique »). Si l’élève conserve la spécialité en Terminale, l’épreuve d’HLP sera alors passée lors des épreuves finales du baccalauréat, en fin de deuxième semestre, et elle sera affectée d’un coefficient 16. Elle durera alors 4 heures, le sujet se composant de deux parties chacune notée sur 10 points : une question d’interprétation et un « essai » (question de réflexion traitée sous la forme d’une « mini-dissertation »).

La question d’interprétation requiert l’élucidation du sens du texte, la précision de la lecture, l’attention à la langue et l’explicitation des principales notions. La question de réflexion (appelée « essai » dans l’épreuve de Terminale), quant à elle, exige l’organisation d’une réponse structurée à la question ainsi qu’une mobilisation des savoirs acquis pendant l’année. L’essai de l’épreuve de Terminale requiert un plus long développement que la réponse à la question de réflexion en Première. Toutes les compétences développées dans la spécialité HLP rejoignent en outre les exigences qui sont celles des épreuves de français, en Première, et de la philosophie, en Terminale (deux disciplines du tronc commun).

Ajoutons enfin qu’il existe, en outre, une épreuve orale de contrôle pour la spécialité HLP. Cette épreuve, d’une durée de 20 minutes, consiste à traiter oralement un sujet qui porte soit sur une question de littérature, soit sur une question de philosophie, en rapport avec le programme d’enseignement de la spécialité traitée durant l’année scolaire. Le candidat doit répondre à la question posée pendant 10 minutes, tandis que les 10 minutes suivantes sont consacrées à un entretien avec l’examinateur.

En 2019, 18,5% des élèves avaient choisi cette spécialité HLP selon les statistiques du Ministère de l’Education nationale. Cela constitue plutôt une bonne surprise, en indiquant que la culture générale, à la fois littéraire et philosophique, attire une partie non négligeable des élèves, qui plus est en étant souvent associée avec des spécialités qui ne pouvaient pas être proposées, dans l’ancienne organisation du lycée, aux ex-filières littéraires de Première et Terminale « L », comme par exemple la spécialité « SES » (sciences économiques et sociales).

Par Jean-Claude Poizat

En 2020, les excellents résultats d’IPESUP se confirment, avec plus de 40% d’admis depuis 4 années consécutives !

Avec une rigueur métronomique depuis 4 ans consécutivement, l’IPESUP accompagne vers la réussite environ 30 admissibles au concours externe de l’ENA.

Ce sont finalement 18 admis à l’ENA qui auront suivi la préparation d’IPESUP ! Ainsi en 2020, 45 % des admis à l’ENA seront passés par les bancs d’IPESUP pour réussir leurs épreuves écrites et orales. Ces résultats très solides prolongent des admissibilités qui progressent de 20% à l’ENA, avec 37 admissibles.

IPESUP s’affirme une nouvelle fois comme une préparation d’excellence pour réussir ce concours particulièrement sélectif, et plus généralement les concours administratifs de catégorie « A+ » (ENA, EHESP, INET et Banque de France).

Depuis bientôt 20 ans, la Prép’ENA d’IPESUP rassemble autour d’elle des candidats brillants, une équipe d’intervenants anciens élèves de l’ENA, comptant parmi eux de nombreux majors au concours ou de leur promotion, et une direction pédagogique dévouée.

Il est notable que nos élèves les plus sérieux et assidus, c’est-à-dire ayant assisté à tous les galops du dernier concours blanc, ont, pour 73 % d’entre eux été admissibles à l’ENA : soit 27 sur les 37 admissibles de notre promotion 2020. Cela démontre, s’il en était encore besoin, l’utilité des cours et des galops jusqu’au « dernier jour » de la préparation.

La réforme de notre Prép’ENA, engagée dès début 2018 par Bertrand Leonard, avait permis de poursuivre l’œuvre des fondateurs Gérard Larguier et Patrick Noël en adaptant l’enseignement et la maquette pédagogique aux nouveaux besoins des élèves. 6 items marquaient l’évolution de la Prép’ENA :

Sous cette impulsion décisive, les résultats record d’IPESUP de 2016 et 2017 se confirmaient à l’automne 2018 avec 30 admissibles. 17 candidats furent finalement admis fin novembre, marquant un taux de transformation record entre l’admissibilité et l’admission (56 %, au-dessus de la moyenne nationale de 42 %). En 2019, ce taux de transformation admissibles/admis est même atteint 64%.

Qu’il s’agisse des écrits comme des oraux, IPESUP s’affirme année après année comme la meilleure préparation privée au concours externe de l’école nationale d’administration.

Près de 100 heures de cours et 80 heures de corrigés ont été dispensées par nos intervenants durant l’été.

Pas moins de 19 000 pages ont été lues en l’espace de 11 semaines. Les copies corrigées ont été restituées en-deçà de 7 jours, de façon à être disponibles avant d’assister au cours du concepteur du sujet. Plusieurs rythmes de composition ont été pratiqués, galops à la suite en une semaine, ou différés sur deux semaines et demi, composés en présentiel aussi bien qu’à distance.

La Prép’ENA d’IPESUP a ainsi su maintenir excellence académique et pédagogique, tout en apportant à chaque étudiant une attention individualisée.

Pour la première fois de son histoire, dans ce contexte de la crise sanitaire de 2020, notre Prép’ENA a été organisée à distance, et assouplie pendant le déconfinement vers une offre mixte (simultanément en distanciel et en présentiel) :

Le numérique a été pensé comme un outil agile au service de la pédagogie et de nos étudiants.

49 admissibles, soit 54% des candidats retenus pour passer les oraux. 24 admis sur 40 places, soit 60% des futurs élèves de l’ENA.

Pour la première fois, en 2021, la Prép’ENA de l’IPESUP franchit un cap en passant de 30 admissibles, en moyenne, à 49, et en dépassant les 20 admis et la barre des 50%, l’année où elle fête ses vingt ans.

La Prép’ENA devient même une « prépa concours » en diversifiant l’offre de préparation proposée à ses inscrits. Avec, à chaque fois, des résultats encourageants :

| Concours administratif | Nombre d’admissibles passés par IPESUP | Nombre d’admis passés par IPESUP | Taux de conversion national | Taux de conversion IPESUP |

| AN Administrateur de l’Assemblée | 11/55 (20%) | 6/24 (25%) | 44% | 54,5% |

| INET Administrateur territorial | 10/50 (20%) | 6/25 (24%) | 50% | 60% |

| EHESP Directeur d’hôpital | 7/92 (8%) | 3/45 (7%) | 49% | 43% |

| BDF Cadre de direction | 21/80 (26%) | 8/25 (32%) | 31% | 44,4% |

Un nombre record d’admissibles (62 contre 49 en 2021).

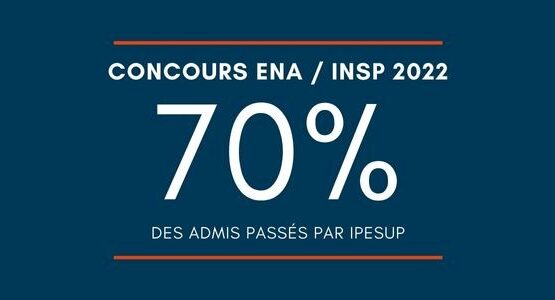

70% d’admissibles, 70% d’admis. 1,6 fois le taux national d’admission du concours.

Avec 28 admis sur 40 places, ce sont 70% des futurs élèves de l’INSP qui ont choisi la prépa concours du groupe IPESUP pour se préparer.

Chaque année notre prépa s’affirme davantage par son souci constant d’adaptation aux réformes, son attention à fédérer au sein des équipes enseignantes les meilleurs jeunes hauts fonctionnaires et par son agilité à répondre aux besoins des candidats tout au long de leur préparation.

Les avantages de notre prépa :

- Les copies sont corrigées via une plateforme numérisée. Ainsi, les copies sont visibles avant la correction en présentiel et très souvent avant J+7

- Une formation hybridée, simultanément en présentiel et en distanciel

- Une flexibilité hors-norme de l’emploi du temps

- Une administration à votre écoute

- Un suivi personnalisé des oraux

IPESUP vous invite à une conférence le jeudi 20 janvier 2022 à 18h30 dans les locaux de Prépasup (16B rue de l’Estrapade – 75005 Paris), animée par Christophe CERVELLON, professeur agrégé de philosophie, ancien élève de l’école Normale Supérieure de la rue d’Ulm et professeur en classe prépa HEC au sein du Groupe Ipesup.

Il accueillera un invité exceptionnel spécialiste du thème : Jean-Luc MARION, philosophe, universitaire et membre de l’Académie française.

Pour assister à la conférence merci de vous inscrire sur le formulaire suivant :

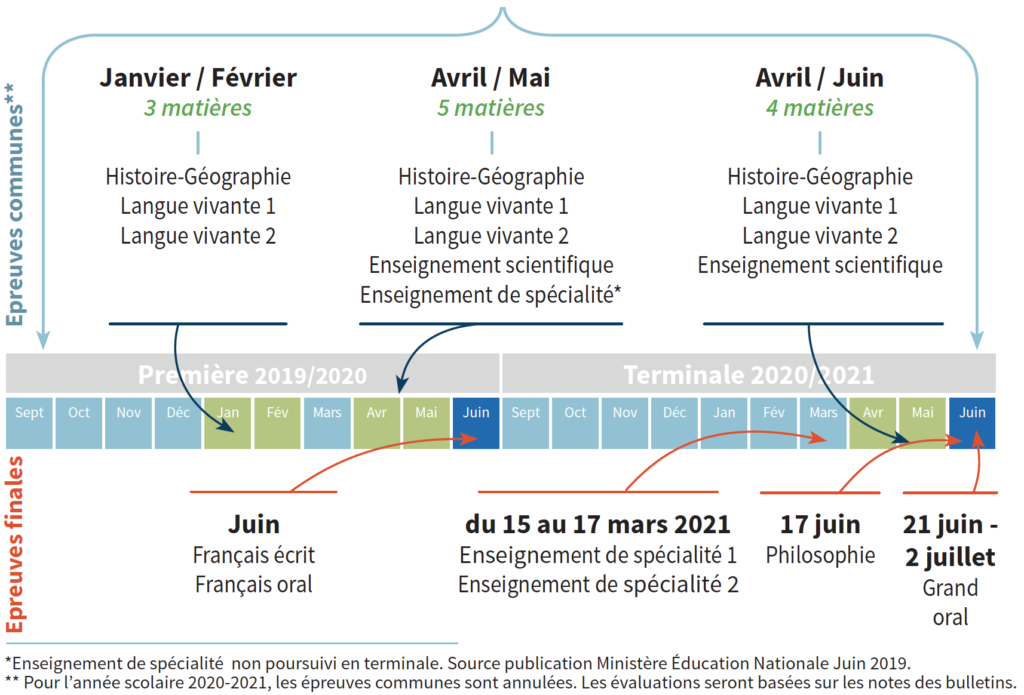

L’une des ambitions de la réforme du Baccalauréat pleinement mise en œuvre cette année est de rééquilibrer le poids des épreuves finales (qui représentaient jusqu’ici 75% du résultat final) au profit du contrôle continu. Cette démarche vise notamment à inciter les élèves à mener un travail régulier tout au long de leurs trois années de lycée, plutôt que de « bachoter » à quelques mois des épreuves de Première et de Terminale. Cet article analyse la nouvelle organisation de l’évaluation au lycée et présente le calendrier d’examens qui rythmera désormais la vie scolaire des élèves de Première et de Terminale.

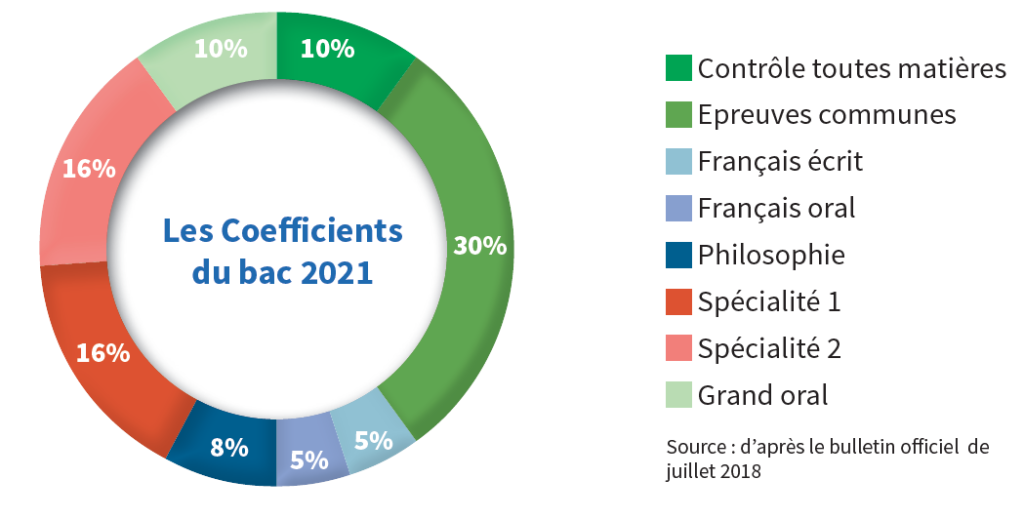

Le Baccalauréat 2021 sera constitué de 40% de contrôle continu pour 60% d’épreuves finales.

TOUT AU LONG DES DEUX ANNÉES

Contrôles continus dans toutes les matières

Tout d’abord, les bulletins de Première et Terminale représenteront 10% de la note finale du BAC 2021.

Sera donc comptabilisée la moyenne des notes de Première et de Terminale :

Dans le calcul de cette moyenne toutes les notes bénéficient de la même pondération. Seule exception pour l’enseignement LCA pour lequel tous les points obtenus au-dessus de 10/20 constitueront un bonus pondéré d’un coefficient 3.

Les évaluations communes seront organisées au sein des établissements sur les mêmes principes qu’un BAC Blanc et dureront entre 1h30 et 2h. Les copies seront anonymes et corrigées par un autre enseignant que celui du candidat. Les sujets seront issus d’une banque de données nationale.

Le calendrier se déclinerait de la façon suivante :

Toutes les évaluations communes sont annulées pour l’année scolaire 2020-2021. Les évaluations seront basées sur les notes des bulletins trimestriels, la répartition entre contrôle continu et épreuves terminales étant maintenue. Les matières concernées sont l’Histoire-Géographie, les Langues Vivantes, l’enseignement scientifique et l’enseignement de spécialité à valider en Première.

À noter que l’EPS en Terminale sera évalué tout au long de l’année.

Elle sera organisée selon des modalités similaires à celles en vigueur, c’est-à-dire une épreuve écrite et une orale en fin d’année de Première.

L’examen écrit consistera en un exercice au choix entre un commentaire de texte ou une dissertation, noté sur 20.

L’épreuve orale se fonde tout d’abord sur un « descriptif d’activités » remis par l’enseignant et récapitulant l’ensemble des textes étudiés au cours de l’année, donc ceux ayant fait l’objet d’une étude détaillée. Sur ce descriptif figure également l’oeuvre choisie par l’élève pour l’exposé oral.

La première partie de l’épreuve du BAC 2021 (12 minutes) se déroule de la manière suivante :

– Après avoir accueilli le candidat l’examinateur lui indique :

– À l’issue du temps de préparation :

La seconde partie de l’épreuve, notée sur 8 points et d’une durée de 8 minutes, se décompose en une présentation de l’oeuvre choisie par le candidat et un entretien avec l’examinateur. Le candidat sera jugé sur sa capacité à rendre compte de ses réflexions sur ses expériences de lecture et sera amené à justifier son choix d’oeuvre. Le candidat pourra dès lors répondre aux relances de l’examinateur en prenant appui sur sa présentation afin de défendre son point de vue.

Elles correspondent à l’évaluation des deux enseignements de spécialité maintenus en Terminale. L’examen aura lieu, selon les dernières publications, du 15 au 17 mars 2021 et les résultats des étudiants seront transmis via Parcoursup aux établissements d’enseignement supérieur pour être pris en compte dans leur travail de sélection des candidats.

Durée des épreuves d’enseignements de spécialité :

L’épreuve écrite de Philosophie sera conservée dans sa forme initiale.

Le Grand oral est une des grandes nouveautés de la réforme, décrit comme une « version nouvelle et plus ambitieuse du TPE ».

Le Grand oral est adossé à l’une, au moins, des deux disciplines d’approfondissement et doit concerner une autre discipline suivie par l’élève durant son cursus (exemple : un groupe d’élèves qui a choisi les Mathématiques parmi ses disciplines d’approfondissement et qui suit par ailleurs un enseignement complémentaire d’Histoire-Géographie peut travailler sur les enjeux du codage militaire pendant la Seconde Guerre mondiale).

Sa préparation débute dès la Première mais le sujet sera définitivement validé en Terminale. Les élèves pourront travailler seuls ou en groupe et seront accompagnés par un ou plusieurs enseignants.

L’examen du Grand Oral, d’une durée de 20 minutes, se déclinera en un moment de présentation et d’échanges et sera présenté individuellement. Il devrait comporter 3 étapes permettant de :

Le but du Grand Oral est évidemment de valoriser un travail réalisé dans la durée mais surtout de mettre l’accent sur l’expression orale et ainsi préparer les étudiants aux exercices qu’ils rencontreront dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel.

Seules les notes de ces deux épreuves finales se déroulant en juin ne seront pas intégrées dans le dossier Parcoursup transmis aux établissements d’enseignements supérieurs à la fin de la phase principale. In fine, plus de 75% des résultats du BAC 2021 seront ainsi pris en compte dans Parcoursup.

Plus d’actualités Lycée > Suivre nos actualités sur les réseaux sociaux >